日本刀と慣用表現

2021/10/20

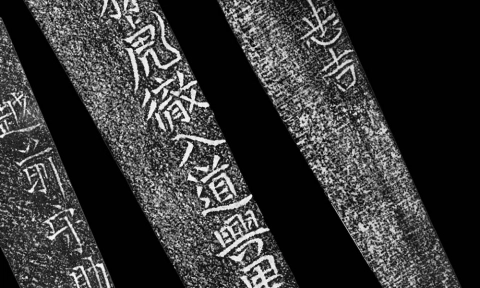

日本刀 - 信じがたいほど切れるのに、折れずに曲がらない。そんな日本刀は武士の魂とも呼ばれ単なる武器としてだけでなく精神性や宗教観の要素すら兼ね備えた武器です。古くは「古事記」や「日本書紀」といった神話の中にも霊剣、宝剣という名前で神秘的な存在でもあります。そしてそんな刀剣を、アンティーク収集のようなコレクションではなくて、宝物として大事に鑑賞する習慣もある意味、日本人独特のものです。

1.日本人と日本刀

そんな日本刀ですが、実は刀を使用した侍やそれを携わった職人は当時の全人口のたった一割程度と言われています。それにも拘わらず日本刀から発生した言葉、慣用句はたくさんあり、今でも私たちは知らず知らずに使っていることが多いのです。たとえば学生同士でこんなよくある会話があったとします。

「いやぁ、さっきの抜き打ちテストだけど、まったく準備ができてなかったんで、たぶん答案はトンチンカンな内容になってるだろうな。」

「もっと真剣に授業を聞いておいたらよかったな。でもあの先生とはなんとなく反りが合わないんだよね。」

こんな会話のなかにも刀剣の慣用句が4つもあるんですね。今回はそういった日本刀に縁のある言葉と少しばかり紹介します。

2.元の鞘に納まる

刀の鞘は、それぞれの刀身に合うように作られます。ですから他の鞘に入れようとするとなかなか入らないのですが、元々の鞘にはスンナリ入ります。この事から、仲違いした者どうしが元通り一緒になる事を言います。

3.反りが合わない

刀はそれぞれ反りが違いますので、当然それを収める鞘も反りがそれぞれ違います。ですから他の鞘に入れようとしても入りません。この事から相性が合わない事を、「反りが合わない」と言います。

4.頓珍漢(とんちんかん)

刀は鉄を鍛えて完成するものですが、師匠と弟子が組になって鎚を打ちます。その時の槌音の間合いと響きを表す擬音をトンテンカンというのですが、調子が外れたときはトンチンカンと聞こえたといいます。このことから、物事の調子はずれやまったく的外れなことを意味する言葉となったようです。

5.抜き打ち

刀を抜いたとたんに斬りつける技を抜き打ちといいます。相手が構える間を与えずいきなり斬りかかる、この事から予告や前触れも無く、いきなり何かをする事を言います。

6.地が出る

日本刀は美しく硬い鉄で、中の柔らかい鉄を包む構造をしています。しかし使っていくうちに、研ぎで表面の硬い皮鉄(かわがね)が薄くなり、中の芯鉄(しんがね)が表面に出ることを言います。このことから、表面だけを繕う人が、何かのきっかけでその本性が見えてしまい、醜い本来の姿をさらすことになったときに使う表現となりました。

7.真剣勝負

木剣や竹刀ではなくまさに本物の刀で勝負をすること、つまり一瞬でも油断したら命を落としかねないような状況で勝負をすることが真剣勝負です。それから転じて一生懸命にまじめに物事に対するさまや、本気で物事に取り組むさまを表すようになりました。

8.鎬(しのぎ)を削る

鎬(しのぎ)は、刀身の刃と峰の間で稜線を高くした部位で、刀で激しく斬り合っているうちに、その鎬が削れ落ちていくさまを「しのぎを削る」というようになりました。