日本刀の切先:刀の顔とも呼ばれる大事なところ

2021/10/25

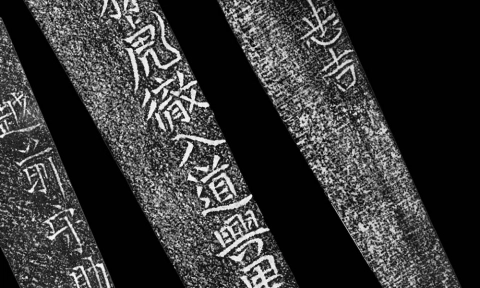

日本刀のとがった先端部分を切先といいます。鋩子(ぼうし)とも言いますが、切先そのものをさす場合と、切先の刃紋を示す「帽子」とも混同しやすいので、切先と言われるのが一般的なのでここでは切先と呼んでおきます。

1.切先の重要性

日本刀売買の上で鍛え疵は評価のマイナスポイントになることは周知ですが、この疵の位置が物打ちにあるのと切先にあるのでは大きく評価額が変わってしまいます。よく言われる例えとしては、切先はその刀の顔なので、顔に傷があるよりは体にあったほうがいいということです。事実昔から切先に焼きがない刀は「頭がない」と表現され価値がないと見なされたので刀工は切先の製作には特に神経をとがらせていたものです。

切先というのはそれほど日本刀を評価鑑定する上で重要な部分で、実用面からみてもその鋭さや切れ味が大きなポイントとなります。実際、この数センチくらいの小さな部位に様々な名称がつけられているのもその理由からです。切先の頂点と棟角を結ぶラインを「松葉角」、そして松葉角と棟角が合流する点を「小鎬」、小鎬と鎬筋が合流し刃に向かう筋を「横手筋」、横手筋と刃が合流する点を「刃の三つ角」、さらに切先と刃の三つ角をむすぶ曲線ラインを「ふくら」とそれぞれ呼びます。この松葉角、小鎬、横手筋、ふくらで囲まれた扇型の部位は、実用上最も大切な部分であるとともに、流派や刀工の手癖や特徴が最もよく表れる場所になります。

ふくらの特徴を表すのに、「枯れる」または「つく」という言い方をします。曲線が大きくまるみを帯びて張っているふくらを「ふくらつく」といい、反対に曲線が小さく直線に近い状態を「ふくら枯れる」といいます。また全くないものを「かます切先」と呼んでいます。かます切先は平安時代初頭に短い期間ではありましたが製作されていました。

2.切先の種類

切先の形状は主に「大切先」、「中切先」、「小切先」の三つに分類されます。

大切先は、南北朝時代の刀に多く、それを模した江戸時代の慶長、元和期にも多いようです。中切先は、最も標準的な切先とも言え元身幅に対してわずかに先身幅が狭い、もっともバランスのいい形状とも言えます。どの時代にも、どの地域にも、どの流派においても見られます。小切先は平安時代後期から鎌倉時代初頭の間によく作られたもので、江戸の寛文新刀期の刀にもよく見られます。